***

***

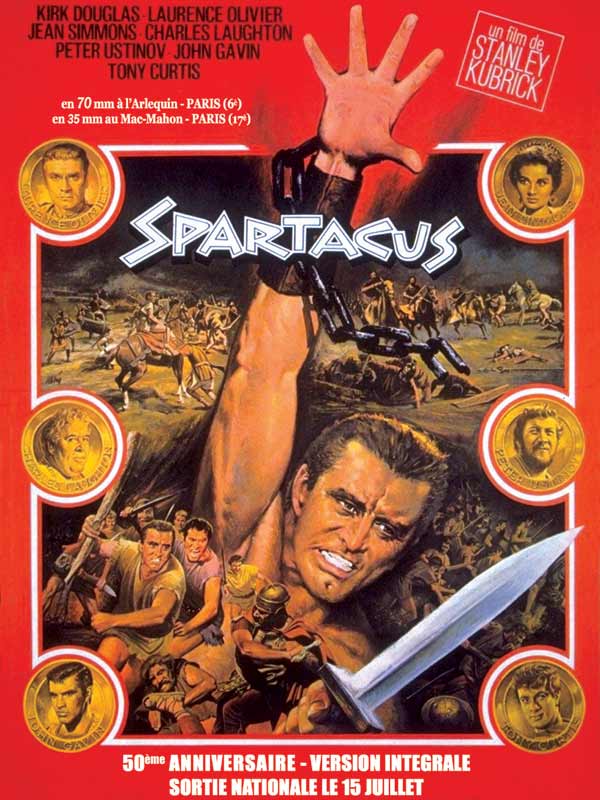

Spartacus (1961) de Stanley Kubrick

Spartacus

est né esclave. Il est d’origine Thrace et fort comme un bœuf, mais il n’a

jamais accepté sa condition et se rebelle contre l’autorité romaine.

Il va être mis à mort pour avoir

arraché le jarret d’un soldat romain avec les dents, mais il est sauvé in

’extremis par Battiatus, un marchand d’esclaves qui dirige une

« école » de gladiateurs à Capoue.

Il va devenir un gladiateur et

Battiatus lui octroie même une femme, Varinia.

Mais à la suite d’une visite de

Crassus, le puissant et très riche sénateur qui exige une bataille à mort entre

quatre gladiateurs (ce qui n’a jamais eu lieu dans une école de gladiateurs),

la révolte gronde.

Après le départ forcé de Varinia, racheté par Crassus,

Spartacus tue Marcellus, le « contremaître » sadique de Battiatus.

C’est le signal de la révolte pour les esclaves.

L’humanité

ne s’est toujours pas remise de la seconde guerre mondiale : il faut bien

dire qu’un bilan s’élevant entre 50 et 70 millions de morts a de quoi

traumatiser.

Le régime nazi, pervers et détraqué

comme son lieder, un taré consanguin, a mis en place un système, celui qu’on

qualifie de concentrationnaire, où la simple notion d’humanité était bannie,

que ce soit du côté des bourreaux particulièrement « inhumains » ou

du côté des victimes à qui on retirait purement et simplement leur statut

d’êtres humains.

Les deux alliés importants du nazisme

au sein des « forces de l’axe » étaient le Japon et l’Italie. Ce

dernier pays était dirigé par un matamore grotesque qu’on eut tôt fait de

baptiser en France le crapaud : Benito Mussolini avec son régime fasciste

voulait restaurer la « grandeur » d’une Italie fantasmée à travers la

puissance de la Rome antique (Mussolini rêvait très probablement de se faire

appeler « César », comme les empereurs romains !).

2000 ans avant Mussolini et les

fascistes, il existait donc un régime omnipotent qui régnait grâce à une plaie

(comme le rappelle le commentaire off du tout début du film) l’esclavage qui

permettait de « déshumaniser » tout ce qui n’était pas

« romain », l’équivalent des « aryens » chez les nazis. Et

les promoteurs de ce régime ne se souciait de la vie humaine que lorsqu’il

s’agissait de la leur.

Lorsque parut en France le livre de

souvenirs de Kirk Douglas intitulé I Am Spartacus, je l’ai acheté, mais

je ne l’ai pas lu. Et c’est le décès de son auteur et principal protagoniste,

le 5 février dernier à l’âge canonique de 103 ans, qui me décida, enfin, à le

lire.

Bien entendu, Douglas s’y donne le beau

rôle en ayant, toutefois, l’intelligence de ne pas trop en rajouter.

Producteur à part entière, Kirk Douglas

commence par chercher un scénariste, puis un réalisateur. Il en envisage

plusieurs, parmi lesquels Mankiewicz dont les pontes de la Universal craigne le

caractère d’indépendance.

Finalement, Douglas et Universal

tombent d’accords sur Anthony Mann qui réalise le début du film : la

séquence d’ouverture, tournée dans la vallée de la mort en Arizona, est signée

Mann.

Mais Anthony Mann, en accord avec Kirk

Douglas, ne tarde pas à jeter l’éponge.

Douglas le remplace par Stanley Kubrick

qu’il avait déjà produit dans Les Sentiers de la gloire. Mais les choses

ne vont pas très bien se passer et le producteur, dans le film précité, ne

cache pas son hostilité pour Kubrick qu’il présente comme un réalisateur de

grand talent (ce qui est vrai), mais comme un animal à sang froid (ce qui n’est

probablement pas faux).

Le producteur et le réalisateur, en

dehors de leur peu de sympathies réciproques, vont s’opposer sur plusieurs

scènes que Kubrick voulait purement et simplement supprimer : le plan de

l’amputation d’un bras pendant la bataille par Spartacus (le figurant était

effectivement manchot et le comédien-producteur avait eu beaucoup de mal à

réussir « l’amputation » d’une prothèse sans blesser le figurant),

les plans de Spartacus sur sa croix (qui avait physiquement beaucoup coûté à

Douglas) et, surtout, toute la séquence (une des plus célèbres du film) où tous

les soldats de Spartacus se lèvent pour dire « Je suis Spartacus »,

afin de ne pas dénoncer leur chef, réplique tellement importante que Kirk

Douglas en fera le titre de son livre.

Ses rapports furent plus cordiaux, au

moins dans un premier temps, avec Howard Fast, même si les choses se sont

totalement détériorées après que le producteur l’a viré comme scénariste. Et

Fast fut alors remplacé par Dalton Trumbo sous le pseudonyme de Sam Jackson

puisque, blacklisté, il ne pouvait pas signer sous son propre nom. Trumbo sera

finalement crédité sous son vrai patronyme alors que, dans le même temps, il

signera également sous le nom de Trumbo, l’adaptation pour Otto Preminger du

roman de Leon Uris Exodus. Les piapiateurs à la Ciment en sont encore à

discuter l’antériorité sur le générique de l’un des deux films pour savoir si

c’était Douglas ou Preminger qui eut l’honneur de braver l’interdit en

mentionnant Trumbo.

Du véritable personnage de Spartacus,

on sait très peu de choses si ce n’est qu’il a existé, qu’il se peut même qu’il

ait été vaguement aristocrate, originaire de Grèce, prisonnier de guerre vendu

comme esclave devenu ensuite gladiateur.

En revanche, on en sait beaucoup sur le

symbole qu’il représente principalement chez les communistes : après la

première guerre mondiale, les sociaux-démocrates allemands (qui s’inspirèrent

de certains anti-esclavagistes français du 18ème siècle) tout au

moins l’aile gauche du parti dirigée par Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg

seront désignés sous le nom de « Ligue spartakiste ».

Spartacus, plus qu’un personnage, est

donc une légende et Crassus en a bien conscience : « Je ne veux

pas tuer Spartacus, je veux tuer sa légende ». Et le gladiateur

lui-même dit : « Nous reviendrons et nous serons des

millions ».

Contemporain du péplum de William Wyler

Ben-Hur le film aux onze oscars (il n’y en a eu que trois dans toute

l’histoire des oscars), Spartacus n’est pas, lui, qu’un simple péplum (à

la mode à l’époque).

C’est une parabole sur l’esclavage, sur

la liberté, vu par un communiste américain (futur repenti), adapté par un

blacklisté non repenti, mais tout de même passé à la moulinette hollywoodienne

avec une touche américonne (l’histoire d’amour avec Varinia), même si, au bout

du compte, le scénario de Trumbo et la mise en scène de Kubrick sont brillants

et intelligents. Du coup, le film ne passe à côté d’aucun anachronisme ou, au

mieux, d’approximations (très courantes dans les péplums et

assimilés !) : on a droit à des sifflets à roulette (inventés au 19ème

siècle APRÈS Jésus-Christ), à Varinia qui monte à cheval en amazone (16ème

siècle), à la formule « Ceux qui vont mourir te saluent » (« Morituri te salutent »)

normalement toujours précédé de « Ave Caesar » et qu’on peut,

de fait, daté de l’empire soit vingt ans plus tard, après la mort de César et

donc, à l’avènement de l’empire et, surtout, à la superbe carte de l’Italie

qu’on voit dans la tente de Crassus et qui n’a rien à envier à la cartographie

moderne. Mais il est vrai que cette carte sert à expliquer les mouvements de

troupe tant dans l’armée des insurgés que dans les légions romaines. Je ne suis

pas non plus très sûr que les deux pintades qui « exigent » qu’il y

ait combat à mort entre les « élèves » gladiateurs de Battiatus

auraient eu leur mot à dire.

Mais, encore une fois, Spartacus

ne se classe pas dans les « péplums », comme Ben-Hur, Le Roi des rois, Les Derniers jours de Pompéi,

Le Colosse de Rhodes et toute la production italienne

« péplumesque » (nombreuse) de l’époque.

Car tous ces films sont tous plus ou

moins faits sur le même modèle qu’ils soient superproductions en 70 mm

(américains) ou petits budgets en dyaliscope (italiens).

Spartacus est avant tout un film ambitieux et intelligent.

On y voit, certes, des scènes à grand

spectacle, mais aussi certaines scènes intimistes très intéressantes, comme

celle de Spartacus et Tigranus (Herbert Lom) où il est question d’une

« alliance » entre les ennemis de Rome, ou superbes comme les deux

scènes entre Batiatus et Gracchus interprétés par Peter Ustinov et Charles

Laughton. Petite anecdote : ces deux immenses comédiens jouent ici deux…

crapules, d’une certaine manière, mais sympathiques, personnages « humains »,

eux qui avaient interprétés l’une des plus effroyables figure de la Rome

antique, l’empereur sociopathe Néron[1],

Laughton dans Le Signe de la croix en 1932 et Ustinov dans Quo Vadis

en 1951.

Dans la scène de Spartacus

susnommée, Gracchus dit à Batiatus : « La corpulence rend l’homme

flegmatique, raisonnable et plaisant. As-tu remarqué que les pires tyrans sont

invariablement maigres ? »

Au bout d’une heure et quart de film,

on voit, dans la version restaurée (en 1990), LA scène censurée, celle dite

« des escargots et des huîtres », scène de « drague » dans

laquelle Crassus (Laurence Olivier) explique lourdement à Antoninus qu’il est

bisexuel. Le jeune esclave s’échappe tout de suite et rejoint l’armée de

Spartacus. Dans cette scène, totalement censurée à l’époque, il a fallu refaire

la bande sonore dans laquelle Curtis s’est doublé. Et c’est Anthony Hopkins,

grand admirateur et imitateur d’Olivier (décédé en 1989), qui double « son

idole ».

Cette scène explique peut-être les

sentiments ambigus qu’éprouve Crassus envers Spartacus : il éprouve une

admiration étrange pour cet homme qu’il ne peut connaître qu’à travers sa

compagne Varinia qu’il n’a fait prisonnière que pour ça.

Petit détail technique de mise en

scène : lorsqu’une armée défile latéralement, les soldats ne se déplacent

pas en ligne droite, mais en arc de cercle : le film, tourné en Super

Technirama 70 était sans doute destiné à être projeté sur des écrans incurvés,

de type cinérama.

Malgré certaines réserves qu’on peut

avoir vis-à-vis du livre de Kirk Douglas, il est passionnant car, pour les

néophytes, il explique très bien ce qu’est un producteur bien qu’ici le jeu

soit faussé puisque c’est également l’interprète du rôle-titre. Et il est

remarquablement entouré par un casting de luxe, prestigieux à tous points de

vue.

Et quoique Kubrick ait plus ou moins

écarté ce film de sa filmographie, on sent malgré les contraintes qu’il a

« subi » sa patte et Spartacus reste un film de Stanley

Kubrick sur un scénario très fort de Dalton Trumbo. Échaudé par l’expérience,

Kubrick sera désormais coproducteur de ses films à partir du film suivant, Lolita, puis producteur « seul maître à bord » à

partir de 2001, l’odyssée de l’espace.

[1] Les régimes fascistes ou

proto-fasciste éprouvent une certaine fascination pour les sociopathes qu’ils

mettent volontiers à leurs têtes, donc au pouvoir…

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire