***

***

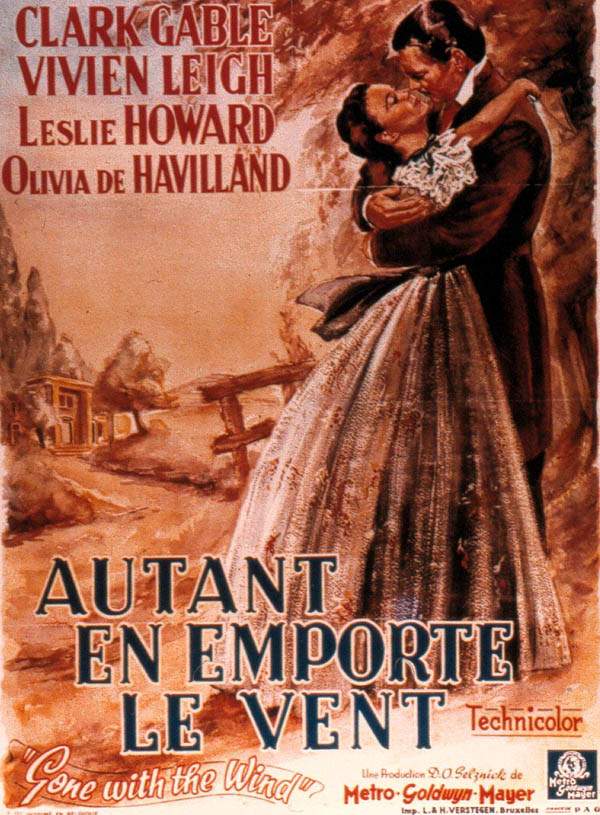

Gone With the Wind (Autant

en emporte le vent) de Victor Fleming (1939)

Scarlett O’Hara est une

jeune fille de la bonne société géorgienne, de ces familles de planteurs de

coton, prospères, chevaleresques et… avec beaucoup d’esclaves à leur service.

En cette

veille de pique-nique aux « Douze chênes », la propriété des Wilkes,

voisins des O’Hara, Scarlett est lasse d’entendre parler de la guerre qui

risque d’éclater entre les états du nord et douze états du sud, dont la Géorgie.

Pour elle, la seule chose qui compte, c’est la confidence que lui font deux de

ses (nombreux) soupirants des fiançailles de Melanie Hamilton avec son cousin

Ashley Wilkes. Et Scarlett, dont tous les jeunes gens du comté sont amoureux,

n’a d’yeux que pour Ashley.

En bonne

enfant gâtée, Scarlett décide que tout s’arrangera lorsqu’elle aura avoué son

amour à Ashley. Mais rien ne s’arrange et, comble de catastrophe, Rhett Butler,

un fils de famille d’Atlanta dont la conduite scandaleuse est de notoriété

publique, a été témoin de la scène « de ménage » qu’elle vient de

faire à Ashley.

Et c’est à

ce moment qu’arrive la vraie catastrophe. Au nord, le président Lincoln a

décrété la mobilisation générale pour attaquer les états confédérés du sud.

La guerre de sécession vient

de commencer : elle va durer trois ans, trois années qui vont voir

l’effondrement du sud et la fin du monde des Wilkes et des O’Hara.

Evidemment, tout le monde a

en tête les records faramineux de ce monument : les plus grandes stars

hollywoodiennes se battant pour obtenir le rôle de Scarlett (qui échut

finalement à une Anglaise), les trois réalisateurs, les dizaines de

scénaristes. On a tout dit du projet de Selznick.

Car le

producteur avait le génie de la publicité et celle d’Autant en emporte le

vent fait maintenant partie de la mythologie. Lorsque le film obtint

l’oscar du meilleur film, on le remit à son producteur, comme c’est l’usage,

mais jamais cela ne fut plus justifié, car ce n’est ni un film de Cukor, ni un

film de Wood, ni un film de Fleming, mais bien un film de David O. Selznick.

La postérité

sera à la hauteur : champion toutes catégories du nombre de spectateurs,

film le plus rentable de 1939 à 1963 (soit 24 ans alors que ses successeurs ne resteront

premiers qu’entre 6 mois et 10 ans), remonté trente ans après sa réalisation en

70 millimètres,

chacune de ses ressorties est un succès, chacun de ses passages télévisés un

événement.

C’est la

production la plus caractéristique du système hollywoodien, le film d’un auteur

qui n’est ni scénariste, ni réalisateur, ce qui explique qu’il fut boudé, voire

vilipendé par la nouvelle vague.

D’un point de

vue strictement cinématographique, il est loin d’être parfait : le

scénario doit sans doute ses carences au nombre invraisemblable de scénaristes

qui ont tripatouillé le script original de Sidney Howard, mais malgré trois

réalisateurs successifs, le film reste cohérent tout au long de ses trois

heures quarante-cinq de projection.

Pour ce qui

est de l’interprétation et surtout des quatre vedettes, si les femmes (Vivien

Leigh et Olivia de Havilland) sont parfaites, on sera plus réservé sur le jeu

très daté de Leslie Howard et très peu nuancé de Clark Gable. Les seconds rôles

sont, eux, d’une qualité exceptionnelle. En-tête de ces seconds rôles, la

grande Hattie Mac Daniel qui, avec le rôle de Mamie, fut la première femme de

couleur à obtenir l’oscar, un oscar ô combien mérité.

Tout cela

fait plus penser à un « coup » qu’à une œuvre d’art, mais un coup de

cette envergure, n’est-il pas une œuvre d’art ?

5 janvier 2018

Après avoir revu

tous les bonus, j’avais prévu de regarder le film en DVD, mais la programmation

de Noël d’Arte m’a pris de vitesse et j’ai revu le film en VF, une version

française un peu piaillante comme on les faisait à l’époque (le film est sorti

en France en mai 1950).

A part ça,

rien à ajouter ou à retrancher de ce que j’en ai dit, il y a 17 ans.

Si ce n’est,

les différentes versions qui nous ont été données de l’éviction de George

Cukor. En fait, il y en a trois : l’officielle, la semi-officieuse, la

furieusement officieuse.

L’officielle,

c’est une franche divergence de vue entre Selznick et son réalisateur. La

semi-officielle, c’est que Gable, peu confiant dans la direction d’acteurs de

Cukor, réputé comme réalisateur de femmes, aurait insisté pour faire engager

Fleming qui était un copain du comédien, un homme, un vrai, un tatoué et non

pas une « tarlouze ». La furieusement officieuse concerne directement

à la fois Clark Gable et l’homosexualité : Gable jouissait (si je puis

dire) à son arrivée à Hollywood d’un… « très gros atout » qui n’avait

rien à voir avec un quelconque talent de comédien. Cet atout plaisait

naturellement beaucoup dans un certain milieu, milieu dans lequel un bruit

d’une telle ampleur ne pouvait qu’être relayé et Gable, inconnu et débutant sans

le sou, en aurait vécu. En conséquence, Cukor, bien que n’ayant eu aucun de ces

« rapports commerciaux » avec le futur interprète de Rhett Butler,

aurait pu en avoir connaissance par certains de ses « amis » qui,

eux, auraient « succombé » (et payé !). D’où l’insistance de

Gable pour faire virer Cukor…

C’est, du

moins, ce que prétend Kenneth Anger dans ses mémoires. Anger est probablement

une sale langue de pute, mais par esprit de corporatisme (je suis moi-même une

langue de pute…), j’ai tendance à lui accorder crédit.

19 juin 2020

Non, je n’ai

pas revu le film en question pour la énième fois, mais les tragiques évènements

récents ont remis Autant en emporte le vent sur la sellette : il

fallait bien qu’un jour LA question de l’apologie du sud et des esclavagistes

confédérés (qui ont encore beaucoup d’adeptes aux États-Unis – et pas que !

–) soit mise en exergue car on est bien obligé (et c’est heureux !) de

tenir compte de ça ! (comme disait Jean-Luc Godard aux critiques de cinéma

au Festival de Cannes 1968 : « Je

vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez

travelling et gros plan ! Vous êtes des cons ! »).

Depuis le meurtre de George Floyd à

Minneapolis le 25 mai 2020 par un policier blanc (fasciste et coutumier du

fait, semble-t-il !), le racisme, plaie endémique et surtout systémique de

la société américaine, est revenu sur le devant de la scène.

Aux États-Unis, être noir, blanc,

asiatique ou « arabes » (en fait, natifs du Moyen-Orient), c’est être

d’une des « races » différentes : les « hispaniques »,

eux, sont considérés comme de « race » blanche, mais d’une « ethnie »

différente (sous-entendu, « de la normale », dans le beau pays de

Trump).

La mention « race » qui

serait totalement interdite chez nous se trouve sur la majorité des documents officiels

américains. Lorsque les États-Unis seront de nouveau gouvernés par un homme

adulte (même un peu vieux, semble-t-il !) et non par un vieux gamin détraqué,

fils à papa au QI de pince à linge, il faudrait peut-être songer à supprimer cette

mention et la remplacer au besoin (mais en est-il réellement besoin !),

par le mot « ethnie » ou « origine ethnique » (ce qui est

également interdit chez nous et j’espère que ÇA LE RESTERA !)

En tous cas, ce brocardage d’un mot

honni et haineux, serait-il plus utile que de brocarder Autant en emporte le

vent (le film et le livre) comme l’ont fait certaines plateformes,

brocardage qui atteint la France puisque le Grand Rex, pour fêter sa

réouverture le 22 juin, devait ressortir le film et qui, du coup, s'en est abstenu.

Tout-à-coup, ô miracle, les

États-Uniens ont découvert que ce film vénéré avec 13 nominations aux oscars et

10 statuettes remportées, champion hors catégorie du tiroir-caisse jusqu’en

1963, adapté d’un livre « dévoré » au nord comme au sud et par les

lecteurs de « race » blanche comme par les lecteurs de « race »

noire et prix Pulitzer 1937, les Américains, donc, viennent de découvrir qu’Autant

en emporte le vent faisait l’apologie de cette société esclavagiste du Sud « emportée

par le vent », le vent mauvais du Nord qui laissait les profiteurs de

guerre (« Carpetbaggers » qui arrivaient avec leurs sac en

tapisserie), accompagnés de « nègres voyous » qu’on avait affranchis « un

peu trop tôt » piller le Sud « so romantic » de Scarlett O’Hara

qui sera victime d’une agression de ces « sales nègres », punis, fort

heureusement par une expédition punitive de ce que ni le livre, ni le film, n’ose

tout de même nommé : le Ku-Klux-Klan.

Il est question maintenant de ressortir

le film assorti d’un préambule qui ressemblerait furieusement à celui qui accompagnait

les copies destinées aux pays européens et qui expliquait le contexte

historique de la Sécession des douze états du sud et de la guerre qui s’en

suivit. Lors d’une des (nombreuses) ressorties du film, ce préambule fut

supprimé et remplacé par celui qui apparaît dans la version originale où il est

précisément question d’un pays de « chevaliers et de champs de cotons

appelé le Vieux Sud […] un monde à jamais disparu de chevaliers et leurs

charmantes dames, de maître et d’esclave qu’on ne trouve plus que dans les

livres et qui n’est plus que le souvenir d’un rêve. »[1]

Bien sûr, ce « rêve » devait

chez les noirs plus s’assimiler à un cauchemar ! Même si Selznick fit

remplacer le terme « negroes » par « darkies »

dans la bouche de Gerald O’Hara dans une scène avec Scarlett (la VF a conservé

le terme de « nègres »), il est quand même question d’« inférieurs »

et ça, non seulement c’est dit, mais c’est très vraisemblablement pensé.

Comme l’a fait très justement remarquer

Pascal Blanchard, censurer ces termes, certes choquants, fera le jeu des

révisionnistes du futur qui feront remarquer qu’il n’y a aucun terme offensant

dans ce film (et dans le livre qu’on veut également « revisiter »

pour le rendre politiquement correct), à partir du moment où on les aura

supprimés : restera l’idéologie !

« Ceux qui ne peuvent se

souvenir du passé sont condamnés à le répéter » (George Santayana)

[1] Ce texte qui accompagne le

générique est de Ben Hecht, un des (très) nombreux scénaristes ayant travaillé

sur le film et non crédité.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire