***

***

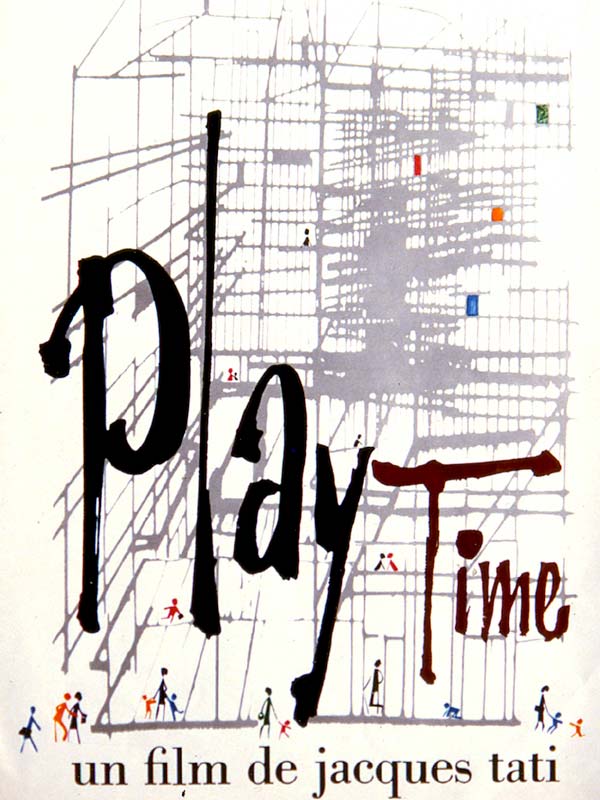

Play Time

(1967) de Jacques Tati

Un

groupe de touristes américains qui vient d’arriver à Orly, est transporté en

ville.

Monsieur Hulot a, lui, un

rendez-vous dans le quartier d’affaires où sont logées les Américaines. Mais il

se perd dans les dédales de la société où il a rendez-vous et son interlocuteur

ne parvient pas à le retrouver.

Il se retrouve dans une exposition

d’inventions « domestiques » (portes qui claquent en silence, balais

équipés de phares pour aller sous les meubles, poubelles en forme de colonne

corinthienne, etc…).

En sortant de l’exposition, il

rencontre un copain de régiment qui tient à lui montrer son appartement

ultra-moderne.

Puis, il rencontre un autre copain de régiment qui est

portier dans un restaurant chic et « ultra moderne », le Royal Garden

qui est inauguré le soir-même, alors que les travaux ne sont pas tout-à-fait terminés.

Un

Oscar, ça peut rendre fou !

En France, nous avons en deux

exemples : en 1958, Jacques Tati obtient l’Oscar du meilleur film étranger

pour Mon oncle.

L’autre cas, c’est Clouzot. La Vérité n’a pas

obtenu l’oscar, mais il a fait partie des nominations. Le film a remporté un

grand succès aux U.S.A. (Bardot oblige !) et les producteurs américains,

toujours prêts à voler au secours du succès, décidèrent de lui offrir tout ce

qu’il voulait pour son prochain film. Le budget « no limit » montera

à la tête de Clouzot qui ne fera qu’entamer le tournage catastrophique de L’Enfer,

un film dont il ne reste que quelques rushes et un « no making of »[1].

Play Time, même si le film ruina Tati, finit par se faire en

dépit des exigences perfectionnistes du réalisateur qui fit craquer une bonne

partie de l’équipe. Ce film, il le voulait parfait, il le réalisa en 70 mm, fit

construire des décors pharaoniques (tout un quartier d’affaires) à l’image des

décors du film Intolerance de Griffith et une myriade de petits rôles qui sont

ici un peu plus que des figurants.

Je me faisais une joie de revoir Play

Time. Dire que mon passé m’a « sauté à la figure comme un chien

enragé »[2], serait un peu

excessif !

Mais Play Time m’a un peu déçu,

principalement toute la critique un peu lourde de la « modernité »,

une modernité qui, bon an, mal an, a dépassé ses 50 ans.

Quand on lit sous la plume d’Henry

Chapier que le film est un « monumental navet », on a quand

même un haut-le-cœur.

Mais la version de deux heures est

peut-être un peu trop longue, principalement, comme je l’ai dit plus haut, dans

sa première heure où certains gags sont quelquefois étirés, sans doute pour

donner plus de poids à la critique que « Monsieur Hulot » adressait à

la modernité, critique qui fait long feu.

Ça commence un peu à bouger dans

l’exposition que j’appellerais « Le Concours Lépine » avec ses portes

« qui ne claquent pas » (« inventées » par Reinhard

Kolldehoff, le caporal allemand de La Grande

vadrouille et le baron Konstantin

Von Essenbeck des Damnés

de Luchino Visconti) ou ces lunettes « qui permettent de se

maquiller », présentée par France Rumilly (la fameuse « religieuse à

la 2 CV » de la série des Gendarmes).

La scène d’ouverture à Orly (seul le

plan extérieur de l’aérogare a été tourné sur place) reste superbe.

Mais le sommet du film, c’est

l’inauguration du « Royal Garden », le restaurant qui ouvre alors que

les travaux ne sont pas finis. On n’en finirait plus de citer les gags qui

jalonnent la (longue) séquence.

Play Time, c’est avant tout un chef d’œuvre de mise en scène et

on sait que Tati a failli devenir fou et rendre fou son équipe par son

perfectionnisme. Peut-être n’était-il pas à même, lui le

« bricoleur » de génie, de gérer le budget colossal d’une

superproduction, ce qu’est Play Time, même si, au fond le film est une

continuité (et non une suite) de Mon oncle dont les dimensions étaient autrement modestes.

Tati filme même des « tableaux

vivants » comme dans un « split screen » (dans une séquence qui

est à la base, d’après ce qu’il en a dit, du choix du format 70 mm), avec ces

« appartements modernes » dans lesquels les occupants ont les yeux

rivés sur la télévision, ce qui donne l’impression qu’ils s’observent l’un

l’autre alors que nous voyons toute leur vie depuis la rue. Hulot échappe de

justesse à la projection des « films de vacances » chez son

« copain de régiment ».

C’est cette partie du film qui nous

évoque les toiles les plus connues du peintre américain Hopper.

D’ailleurs, il faut bien dire que ce

sont les décors qui « font » un peu le film, ces décors très coûteux

que Tati a fait construire et qu’il désirait rendre pérenne pour servir à d’autres

cinéastes après lui, comme ça se pratiquait pendant l’âge d’or de

Hollywood : les décors des films A étaient utilisés dans les films de séries

B, films qui servaient aussi à permettre à de jeunes cinéastes de « se

faire la main ».

Ce Paris reconstitué fait surtout

penser à la Défense sans son parvis. De Paris, on ne voit que des reflets dans

les vitres (la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Sacré Cœur). D’ailleurs,

toute la première partie du film joue sur les reflets dans des vitres si bien

nettoyées qu’on ne les voit pas toujours : un des personnages s’y casse le

nez (au sens propre).

Alors bien sûr, on préfèrera la

séquence du restaurant « Royal Garden » qui va se déglinguer au fur

et à mesure de son inauguration, avec ses pannes multiples et ses chaises qui

se décalquent sur les vestons. A la caisse, on reconnaît Marie-Pierre Casey

(madame Pliz).

Le « carrousel final » sur la

place est, en revanche, un peu lourdingue.

Mais Play Time reste un film

fascinant (malgré ces quelques réserves), un des rares films produits en 70 mm

en France.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire